अंडमान निकोबार के इर्द गिर्द बिखरे छोटे-बड़े लगभग 500 द्वीप समूहों में एक है नॉर्थ सेंटीनल आईलैंड। बंगाल की खाड़ी में बसा एक छोटा सा द्वीप जो क्षेत्रफल में मैनहैटेन के लगभग बराबर है। घने दुर्गम जंगलों से भरे और रेतीले तट से घिरे इस नितान्त निर्जन नज़र आने वाले द्वीप के मूल निवासी है सेंटीनल आदिवासी, जो करीब 65,000 सालों से यहां रह रहे हैं।

65,000 सालों का मतलब समझते हैं आप- यानि पृथ्वी पर आए अंतिम हिम युग से भी 35,000 साल पहले से, उत्तरी अमेरिका से मैमथ के गायब होने से 55,000 साल पूर्व और प्राचीन मिस्र के लोगों द्वारा गीज़ा में बनाए गए पिरामिडों से 62,000 साल पहले से सेंटीनल्स, इस द्वीप के निवासी हैं। इन्हें अफ्रीका के प्रथम मनुष्यों का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है। कुछ एन्थ्रोपॉलोजिस्ट इन्हें पाषाण युग का सदस्य मानते हैं।

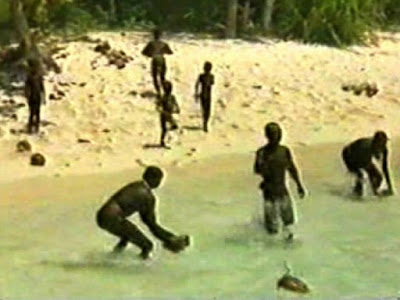

विश्व की सबसे प्रिमिटिव जीवित इन्सानी सभ्यता ने, विकसित समाज द्वारा इनसे सम्पर्क किए जाने की हर कोशिश को नकारा है। सेंटीनल्स इन कोशिशों का स्वागत तीर और भालों की बौछारों से करते हैं। यह आदिवासी आग तक जलाना नहीं जानते। यह समुद्री मछलियों, जीवों और जंगली फलों को खाते हैं। इनकी भाषा सेंटिनलीज़ हैं जो आस-पास के द्वीप समूहों में रहने वाले अन्य आदिवासियों की भाषा से बिल्कुल अलग है।

माना जाता है कि यहां लगभग 500 आदिवासी रहते हैं, लेकिन यह केवल एक अनुमान है। इसका कोई सही आंकड़ा अभी तक उपलब्ध नहीं है। इनके प्रोटेक्शन के मद्देनज़र भारतीय कानून बनाया गया है जिसके अनुसार इन द्वीप के तीन मील के दायरे तक जाना, इनसे घुलने मिलने की कोशिश करना या फोटो खींचना, गैरकानूनी है। इसकी एक वजह यह भी है कि चूंकि सेंटिनलीज़ हज़ारों सालों से आधुनिक मानव सभ्यता और विकास के चक्र से अछूते रहे हैं, इनमें आधुनिक बीमारियों के प्रति इम्यूनिटी विकसित नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से यह आधुनिक समाज के सम्पर्क में आने पर बैक्टीरिया के भी सम्पर्क में आ सकते हैं और साधारण फ्लू या इन्फ्लुएन्ज़ा जैसी बीमारी के वायरस भी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं।

1880 में ब्रिटिश नेवल ऑफिसर मॉरिस विडाल पोर्टमेन ने यहां कॉलोनाइजेशन की कोशिशों के तहत यहां के सेंटिनल आदिवासियों से सम्पर्क करने की कोशिशें की थी। यहां से एक बुज़ुर्ग दम्पत्ति और 4 बच्चों को पकड़ लिया गया। लेकिन पोर्ट ब्लेयर तक आते-आते ही बुज़ुर्ग दम्पत्ति की मौत हो गई। शायद वो आधुनिक मानवों के सम्पर्क में आने के साथ ही पैथोजन्स के सम्पर्क में आ गए थे जिसकी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होने के कारण उनकी मौत हो गई। चारों बच्चों को बाद में कुछ उपहार वगैरह देकर वापस इस द्वीप में छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद ब्रिटिश अफसरों ने कभी यहां दोबारा आने की कोशिश नहीं की।

1967 में भारतीय एन्थ्रोपॉलोजिस्ट टीएन पंन्डित की टीम की इन आदिवासियों से सम्पर्क करने की सारी कोशिशें भी व्यर्थ साबित हुईं।

1974 में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की टीम यहां एक डॉक्युमेन्ट्री 'मैन इन सर्च ऑफ मैन' के फिल्मांकन के लिए आई थी। लेकिन इस टीम को भी यहां घुसने नहीं दिया गया। आदिवासियों ने इन पर तीरों और भालों की बौछार कर दी,जिनमें से एक तीर डायरेक्टक के पैर में भी लगा था।

ऐसे और भी कई प्रयास किए गए लेकिन आदिवासियों ने कभी भी सामान्य लोगों से घुलना-मिलना स्वीकार नहीं किया।

डेली मेल, यूके की रिपोर्ट के अनुसार जॉन एलन चाउ, सारे भारतीय नियम कानूनों को ताक पर रखकर इन लोगों के बीच प्रभु यीशू का प्रचार करने पहुंचे थे। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने स्थानीय नाविकों को 25,000 रुपए की रिश्वत दी थी। 14 नवम्बर को जब यह यहां पर गए तब एक आदिवासी बच्चे ने इन पर तीर चलाया था जो इनके हाथ में पकड़ी बाइबल पर लगा। लेकिन इस चेतावनी के बाद भी यह फिर वहां पर गए और अंतत: आदिवासियों ने इन्हें मार दिया। चाउ खुद भी यह जानते थे कि उनकी जान को खतरा है, नाविकों के पास छोड़े गए अपने नोट्स में उन्होंने यह सब लिखा है लेकिन फ़िर भी वो यहां जाते रहे। दुख है कि एक असमय, जवान मौत हुई लेकिन यह अनुरोध भी है कि पृथ्वी के इस जीवित इतिहास से छेड़खानी की कोशिश कृपया ना करें। इन्हें अकेला छोड़ दें। क्योंकि यही यह चाहते हैं, और यही हमारे यानि 'सभ्य विकसित समाज' के लिए भी अच्छा है।

(source- Wikipedia Notes)

.jpg)